今回は北斗七星の七番星の使いからのメッセージです。

七番星の理念は「勝利」「変革」です。

七番星の使いからのメッセージ

日本人であれば、徳川家康を人生の勝利者と思っている人は多いことでしょう。

徳川家康の人生から、勝利というものを考えてみたいと思います。

勝利の条件が幾つかわかります。

一つ目は、何と言っても己を知り、敵を知るということです。

もともと徳川家康は武勇に優れ、勇敢であったし、野心もありましたが、武田信玄の軍団に完膚無きまで打ち負かされて、それ以来、自分の実力を見極めることに努めるようになりました。

ここが肝心です。

孫子の兵法通りですが、これがなかなか難しいのです。

自分の実力を低く見積もっても、高く見積もっても、勝利はありません。

また、実力は経験と状況によって、上がったり、下がったりするので、いつも冷静に分析しなければなりません。

その時に、運も実力、勢いも実力、神のご加護も実力として考えられるとさらによいのですが、それは難しいかもしれません。

二つ目は、クラーク博士ではありませんが、大志を抱く、ということです。

志と言っても小さくてはなりません。

大きな志です。

家康で言えば、戦国の世は悲惨なことが多く、不幸な人があまりにも多いので、戦国の世を終わらせ、平和な時代にしたい、戦のない時代にし、人々を幸福にしたい、という大志がありました。

そういう大きな夢、一生を貫く夢を持つことです。

三番目は、忍耐です。

大志を心に秘め、その時が来るまで努力に努力を重ね、ならぬ堪忍、するが堪忍で、忍耐し続けることです。

小さなプライドを捨て、頭を下げ、韓信のように股をくぐり、時には臆病者と批判されても、大志の実現に向けて、忍耐し、努力し続けることです。

四つ目が、律儀であることです。

これはもはや現代では忘れられている徳目かもしれませんが、わかりやすくいえば、約束を守る、もしくは、できるだけ約束を守ろうとすることです。

戦国の世は、約束など反故にするのが常識でしたが、家康はできるだけ、約束を守ろうとしました。

この律儀さが家康の信用となっていったのです。

歴史の教科書では、家康は臨終の時の秀吉との約束を破ったとか、いろいろ書かれていますが、歴史をきちんと調べれば、そうではありません。

できるだけ守ろうとましたが、やむを得ず、守れなかったのです。

五つ目は、神仏への思いです。

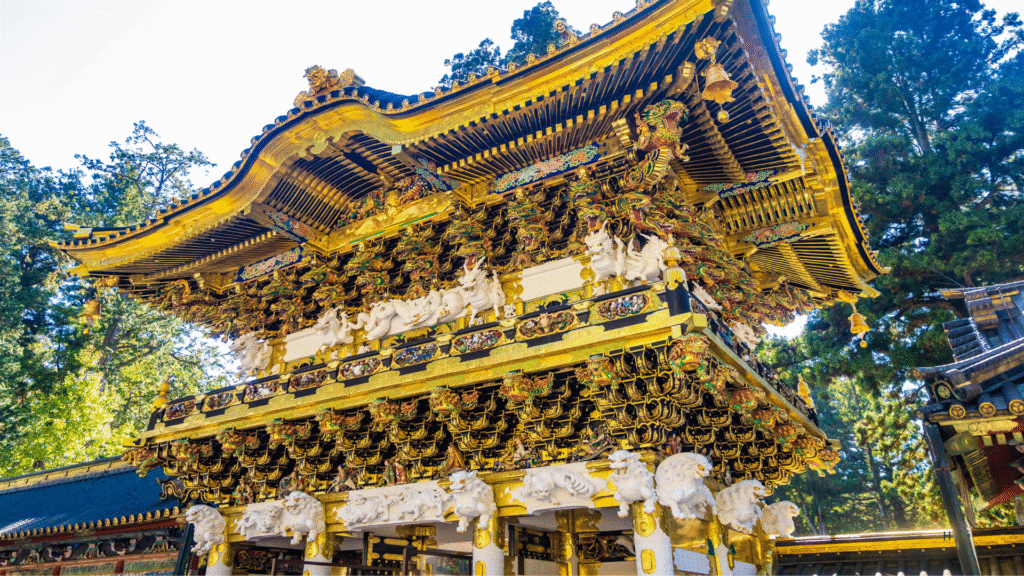

家康は阿弥陀如来を信じ、厭離穢土、欣求浄土という旗を立てて戦いました。

ここに家康の魂の願いがあり、そこに神仏の加護があったのです。

以上の五つは、勝利のための条件です。

一つでも身につければ、それだけ勝利が近づいてきます。

そんな家康は、晩年、自らを勝利者だとは思っていませんでした。

まだ志半ばであり、神仏の御心に叶っていないと思っていました。

それが真っ白な天守閣を建てた意味です。

浄土の実現に向けての祈りを込めて、白い天守閣を建てたのです。

こうした祈りの心が、最後に求められているのかもしれません。

赤石風斗から皆様へ

四つ目の家康の律儀さについて、教科書では反対に、家康が秀吉との約束に反して豊臣家を滅ぼしたという事実が簡潔に書かれています。

しかし、その背景には、豊臣政権の抱える不安定さや乱世を終わらせるための政治的な駆け引きもあり、単純な「約束破り」というものではなかったようです。

五つ目の家康の神仏への思いについては、徳川家康の信仰深さを示す事例は数多くありますが、メッセージにある「厭離穢土欣求浄土」とは「穢れた世を厭い離れ、ひたすら浄土を願う」という意味で、家康の生涯の標語であったようです。

最後に、家康が築城した江戸城の真っ白な天守閣の意味が語られました。

真っ白な天守閣には、

・秀吉の時代の城が黒を基調としていたのに対し、新しい時代を象徴するために白い城を築いた。

・白い城で新しい時代の平和と安定を象徴した。

といった象徴としての意味や、

・白い漆喰は防火性や耐久性が高く、実用的な理由から当時の最先端の技術を使った・

といった実用的な理由など、様々な理由が推測されていますが、メッセージでは、一番の意味は、浄土の実現に向けての祈りが込められたものであったと語られています。

証明することは不可能ですが、実際に家康は戦国時代に終止符を打ち、260年にわたる平和の基礎を築いたわけですから、そうした祈りが込められていても不思議ではないと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

赤石風斗

《感想をお寄せください》